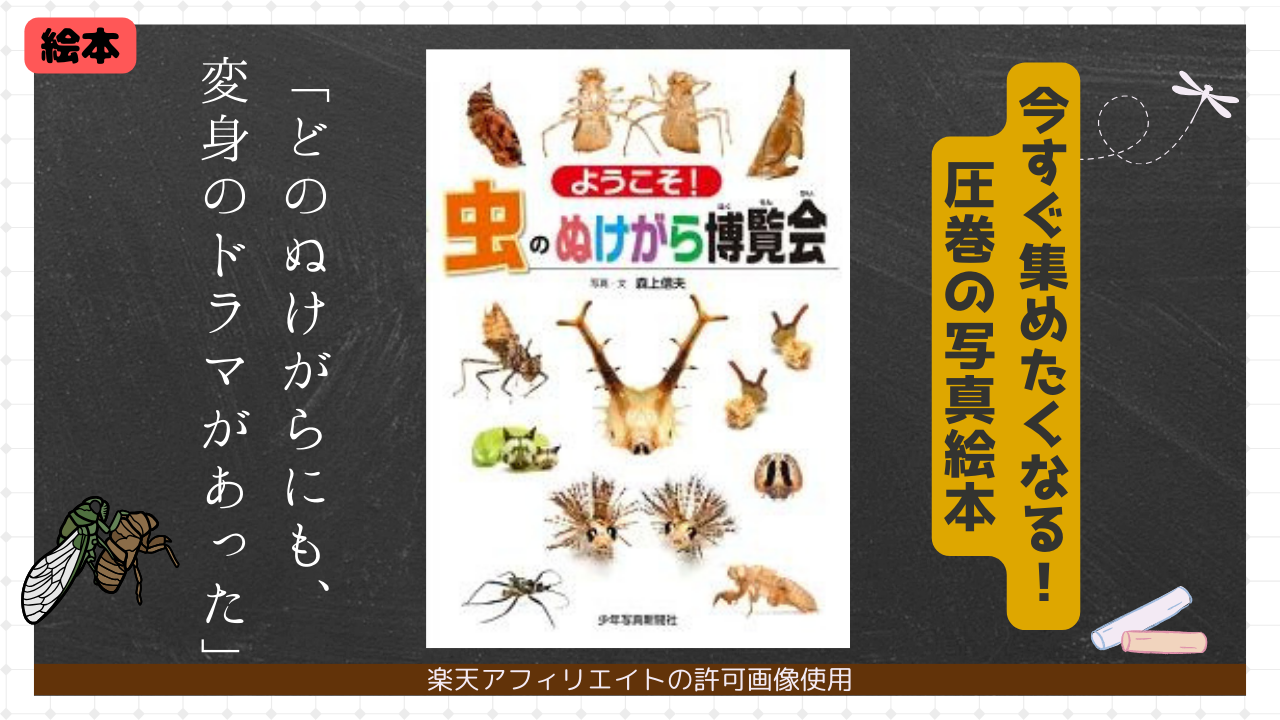

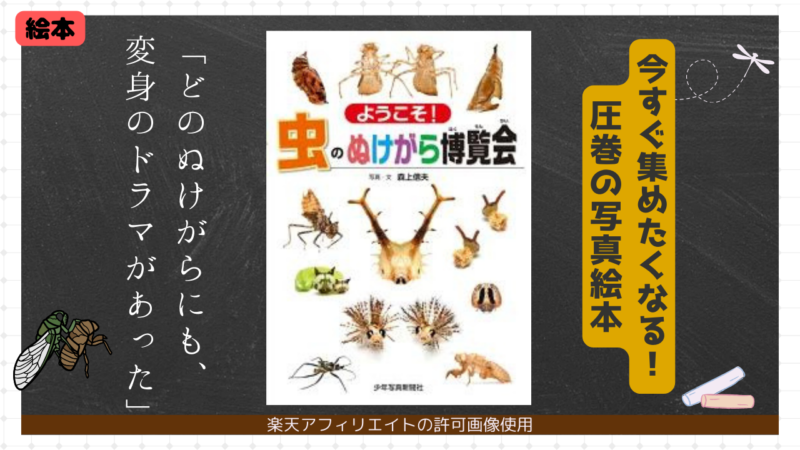

写真・文 森上信夫

出版社:少年写真新聞社

こんにちは!mocoママです。

きょう、なによむ?

『ようこそ!虫のぬけがら博覧会』が読みたい!

・トンボ・セミなどの「ぬけがら」に焦点を当てた斬新な写真が素敵な本。

・第一印象は「私もぬけがらを探したい!集めたい!」です。

・「ぬけがら」ってとってもきれい!まるで芸術作品のようだと改めて感じました。

・最後にこどもたちが集めた「ぬけがら」も紹介します。

昆虫写真家の森上信夫さんは、昆虫がアイドルだった昆虫少年がカメラを手にし、そのアイドルの “追っかけフアン” に転じ、現在に至ります。この本は構想から20年以上かけて完成させた自信作とのことですが、確かに期待を裏切らないおもしろさでした。

主にトンボ、セミ、タガメ、イモムシ・ケムシ、チョウ・ガに焦点を当てていますが、ほかにも貴重なぬけがらが掲載されています。

【moco(もこ)】

●9歳差姉弟をもつ、2児の母

●本を読まなかった子供時代から一変!こどもへの読み聞かせをきかっけに、読書にハマる

●絵本の世界観を実生活とリンクさせる子育て実践中

●詳しいプロフィールはこちら

【どんな本?】ようこそ!虫のぬけがら博覧会

斬新な発想

① コレクションの数が半端ない

② ストーリーが面白い

③ 知識が豊富

① コレクションの数が半端ない

みなさんはぬけがらと聞くと何を想像しますか?「セミ」と答える方が多いと思います。私も真っ先に思い浮かぶのがセミ。こどもとよく拾いに出かけます。

でも、この本はページをめくるとセミだけじゃない「ぬけがら、ぬけがら、ぬけがら!!!」いろんなぬけがらが登場します。

はじめの「トンボ」のコーナーでは実に10種類ものトンボが紹介されていますが、すべて「ぬけがら」なんです。普通こういった図鑑系では、生きたトンボや標本が掲載されていますが、こんなにも抜け殻が並んでいるのはいままでに見たことがありません。

もちろんトンボだけではなく、セミ、タガメ、イモムシ・ケムシ、チョウ・ガを中心にふんだんに紹介されています。

また、後半には「発見が難しいぬけがら」として17種類も掲載されていました。発見が難しい理由としては、

①土の中で脱皮するもの

②脱皮したあと、自分でぬけがらを食べてしまうもの

③水にしずんだり、流されたりしてしまうものなど

の3つが挙げられています。

そんな中でゲットしたぬけがらは、まさに宝物。飼育、観察、探索の賜物です。

イモムシ・ケムシの「お面」コレクションがすごい!ぼくも見つけたい!

② ストーリー(着眼点)が面白い

紹介されている虫の中で私が一番気に入った項目はやっぱり「セミ」です!

セミは日本人にとって身近で、様々な場所で見つかるセミのぬけがらにツッコミのようなセリフが添えれているのがとっても面白いです。

●「同じ場所に、こんなに集まってくるのはなぜ?」のセリフ。

私もそう思ってました!たまに、おんぶするように2匹のセミがくっついているものを見かけるので「なんでやねん!」って突っ込んでました(笑)

●公園の立て看板や、古タイヤ、ほこらのしめ縄、ベンチの足、木以外の場所で羽化したセミたちに対して「え?そんな場所でもよかったの?」のセリフ。

思わず笑いました(笑)

こうやって集められた写真を見ていると、「自分もスクープ写真を撮りたい」というワクワクする気持ちが生まれてくるのが不思議です。

ほかの昆虫に関しても同様。

ぬけがらを並べた図鑑ではなくストーリーのある絵本のように展開されているところがこの本の魅力のひとつです。

セミのぬけがらが1枚の葉っぱにたくさんついていて「集まりすぎ!」っていうところが面白かった!数えたら14個もくっついていたよ!

③ 知識が豊富

もちろん、ぬけがらに関する知識が豊富。

・セミのぬけがらによる種類の見分け方

・タガメの成長と生き残った数(圧巻です!)

・チョウのさなぎの種類による上下

などなど、「へぇー」と思うものばかりです。

ニイニイゼミのぬけがらは必ずどろまみれになっているんだって!

【おうちのぬけがらコレクション】

私のように虫を触れない人にとって、ぬけがらだと虫に対するハードルがぐっと下がります。

この本を見ると、ぬけがらを探さずにはいられない気持ちになりました。

でも、この本に出会ったのはセミが鳴き終わった9月、残念です。ひとまず、うちに転がっているぬけがらコレクションを出してみることに。

↑まずは、セミのぬけがらを探しに行った時の写真(2023年8月)です。たくさんぶらさがっているのがわかりますか?

何個あるかわかりませんが、息子はまとめて箱に入れて宝物にしています。

・大阪ではほとんどのぬけがらが「クマゼミ」です。

・アブラゼミとミンミンゼミのぬけがらは大変似ているので、触覚の長さを観察する必要があります。

・「ニイニイゼミ」はちいさくてどろまみれ!!!

今回は保管状態が悪く、ほとんどのぬけがらで触覚が残っていないため判別ができませんでした。ただ、大阪ではミンミンゼミはほとんど見られないため、「アブラゼミ」だと考えられます。

数年前まで近所に田んぼがあったため、ヤゴを持ち帰り育てていました。飼育ケースに割りばしや枝などを立てていると、先の方でさなぎになり、やがて羽化します。夏頃からたくさんトンボが飛んでいますが、自然界でヤゴのぬけがらを見つけたことはありません。

ペットボトルのふたにちょこんと乗るほど小さなものです。いつ見つけたのかは忘れましたが、透明ではかなくきれいです。

・他にも、イモムシを育てていると、やがて羽化してぬけがらをゲットできますよ。

・本の最後にはぬけがらをケースに保管する方法、形を整える方法が掲載されています。

・せっかく手に入れたお宝なので大切に保管していきたいですね。

【対象年齢は何歳くらい?】

文字はそれほど多くありませんが、知識としてインプット、実際に飼育や採集することを考えると5歳頃~が最適だと思います。

全体的にこどもにもわかりやすい表現で書かれていますが、簡単な漢字にはふりがながないので、一人読みをするなら3年生頃~かなぁと思います。

以上、参考にしていただけると幸いです。

また、ほかにも本を紹介していきますね!

↓いいねと思ったら押してね↓