こんにちは!mocoママです。

今日は、大阪城へ巨石を探しにいった様子を紹介します!

図書館で出会った1冊の絵本が、息子の「巨石を見たい!」という心に火をつけました(おおげさ(笑))

ここでいう「巨石」とは、お城の石垣に使われている大きな石のこと。

巨石はお城において、防御の象徴であり、また権威の象徴でもあります。

大阪城の巨石はどれぼど大きいのでしょうか?

まずは、絵本からご紹介します。

【moco(もこ)】

●9歳差姉弟をもつ、2児の母

●本を読まなかった子供時代から一変!こどもへの読み聞かせをきかっけに、読書にハマる

●絵本の世界観を実生活とリンクさせる子育て実践中

●詳しいプロフィールはこちら

【大阪城に関する絵本】

1.「巨石運搬!海をこえて大阪城へ」

巨大な石を運ぶってどうするの?

観音開きのようにページが広がる仕掛けを使った、圧倒的なスケールに大興奮!

いまから約400年前。

重機もクレーンもない時代に、大阪城の石垣はどうやって作られたの?

まずは、「石工」と呼ばれる職人を中心に岩だらけの崖から石の切り出しを行います。

足場を組み、ノミで石に穴を開け、矢をはめて叩く…。

地道な作業を続け、「バキバキバキ」と大きな音を響かせて岩が倒れるシーンは本当に砂が飛び散っているかと思うほどの迫力で描かれています。

今度は、この巨石をどうやって運ぶのだろう?とワクワクしながらページをめくっていきました。

昔の人たちは本当にすごい!!!

陽気な職人たちの誇らしい姿も素敵なお話です。

どんな大きな石なのか、実際に見てみたい!

巨石を見学に備えて、大阪城についての絵本も読みました。

2.「大阪城 絵で見る日本の城づくり」

大阪城がどうやって作られたのか、知ってる?

「城の秘密を探って参れ!」

あるお殿様から命を受けたダイスケ、ケンタ、サオリの3人は、秘密を探るべく大阪城造りの現場に潜入!

大阪城建設予定地の木を伐り、更地にするところから始まり、お堀づくり、石垣造り、天守閣の組み立て…お城の完成までの様子が緻密で迫力のあるイラストで描かれています。

細かい解説もついており、お城好きはもちろん、建物や図解が好きな子にもぴったりの一冊です。

絵を描いたのは「大阪・関西万博 公式ガイドブック」で未来都市のイラストを描いたことで有名な青山邦彦さんです。

潜入した忍者が、各ページにこっそり隠れているよ!

探してみてね!

【大阪城へ出発!】

絵本で予習を済ませ、いざ大阪城へ。

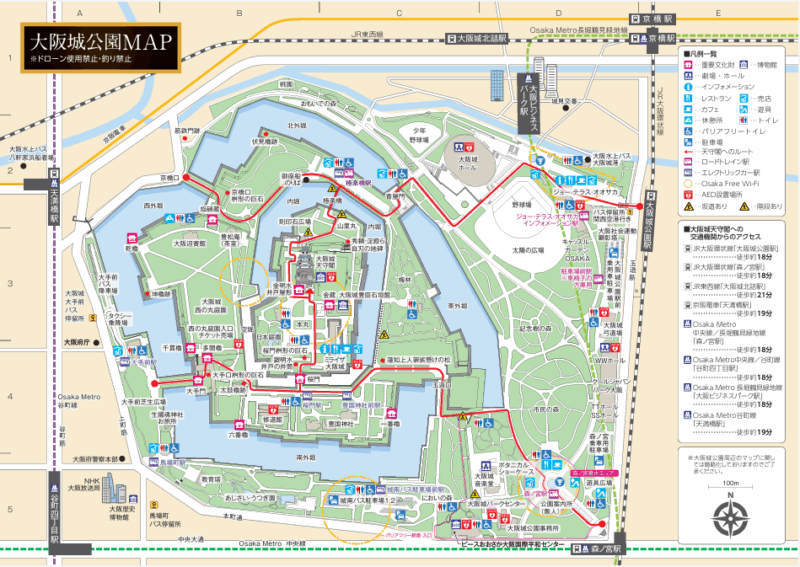

この日は、朝から中之島にある「こども本の森」を訪れ、そこからタクシーで大阪城へ向かったため、大手前のタクシー広場に到着しました。(地図西側)

このタクシー乗り場から、目的の巨石までは結構近いです。

4月のお花見日和ということもあり、大勢の観光客で賑わっていました。

たぶん日本人よりも外国人観光客の方が多かったのではないかと思います。

大手口桝形の巨石

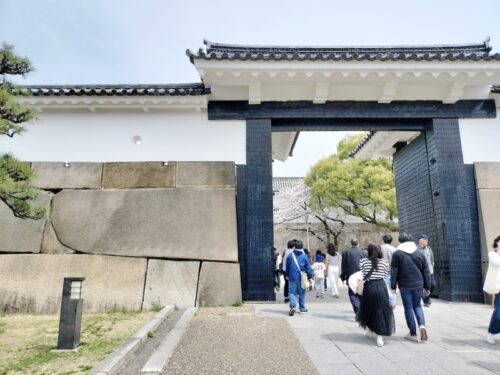

お堀を渡り「大手門」を抜けると目的の巨石が見えてくるのですが、大手門の横の石垣も既に大きい!

既に大きい!

大手門を抜けると現れたのが、ご紹介した絵本に登場する「巨石」です↓

「大手見付石(おおてみつけいし)」

・正面に位置する

・表面積が約29畳敷(47.98㎡)

・城内第4位

「大手二番石(おおてにばんいし)」

・左に位置する

・約23畳敷(37.90㎡)

・城内第5位

「大手三番石(おおてさんばんいし)」

・約22畳敷(35.82㎡)

・城内第8位

いずれも採石地は瀬戸内海の小豆島と推定されている。

この大きな石を小豆島から運んできたなんて、信じられない!

崩れないように、ピッタリとハマっていることも、とても不思議!

桜門桝形の巨石

今度は城内第1位とされる「桜門桝形の巨石」を目指します。

「蛸石」

・約36畳敷(59.43㎡)

・重量は約108トン

・城内第1位(日本一)

備前(岡山県)産の花崗岩が用いられている

圧倒的な存在感ですが、あまりの大きさに石垣ではなく「壁」に見えるほど。

約60㎡なので、夫婦で普通に暮らせる広さです(笑)

実は、4年前にも大阪城を訪れていたのですが、その時は天守閣を目指し、石垣はスルーしていました。

しかし、絵本によって知ってしまった今「意識の度合い」がぐっと上がり、石垣の巨石に向くようになりました。

絵本の石工たちは、陽気に描かれていましたが、この巨石をここまで運んでくるまでには、私たちには計り知れない努力があったのだと思います。

昔の人々に思いを馳せながら、巨石を眺めました。

大阪城天守閣

続いては天守閣に向かったのですが、天守閣へのチケット売り場は長蛇の列…。

「ここから並ぶと約30分」の看板を更に超えていました。

そこで、案内されたのが「大阪城天守閣ーWEBチケット・購入サイト」です。

クレジットカードで事前決済すれば、10分ほどで入場することができました。

天守閣の中は、エレベーターがあったり、大阪城を紹介するコーナーがあったり、とても近代的でした。

タイムカプセル

大阪城天守閣近くに、タイムカプセルが埋められていることはご存じですか?

しかも、開封するのはなんと約5000年後!

天守閣の中心からほぼ真南約133mの地点の、

地下8~15mの粘土層に上下独立して埋設された。

西暦1970年、〈人類の進歩と調和〉を主テ一マとした日本万国博覧会の開催を記念して、毎日新聞社と松下電器産業株式会社の両社は共催で、現代文化を5,000年後の人類に残すために、同じ内容の「タイム・カプセルEXPO’70」2個を完成し、歴史的に由緒ある大阪城公園本丸跡の地下15mに埋設した。

これらのタイム・カプセルには、日本をはじめ世界各国の人びとの協力によって選んだ2,098点の物品と記録が、現代最高の保存技術によって収納されている。

※「Panasonic タイム・カプセルEXPO’70事業計画記録書概要 趣旨」より引用抜粋

高度経済成長期の日本において、万博が開催される意義の大きさが窺えました。

2025年は、大阪・関西万博が開催されています。

万博への興味は高まるばかりですね。

途中、ミャクミャクのマンホールも見つけました。

【まとめ】

絵本「巨石運搬!海をこえて大阪城へ」をきっかけに、大阪城を訪れました。

壁のように巨大すぎて、知らなければスルーしてしまいがちですが、知ることで「意識の度合い」がぐっと上がります。

この日は午前中に、絵本の美術館のような施設「こども本の森」も訪れています。

その様子はコチラの記事で紹介しています。

併せて読んでいただくと、大阪観光のモデルの参考にしていただけます。

以上、参考にしていただけると幸いです。

また、ほかにも本を紹介していきますね!

↓いいねと思ったら押してね↓